Финансовая безопасность — это состояние защищённости финансовых интересов личности, организации или государства от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее устойчивое функционирование и развитие экономической системы.

Её ключевые компоненты:

- финансовая независимость (способность функционировать без привлечения внешних источников);

- быстрая ликвидность (возможность оперативно конвертировать активы в денежные средства);

- финансовая устойчивость (способность сохранять стабильность при внешних и внутренних изменениях).

Нормативно‑правовая база

Система правового регулирования финансовой безопасности в РФ выстраивается на нескольких уровнях:

- Конституционный уровень

- Конституция РФ (ст. 71, п. «ж»: установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное регулирование).

- Законодательный уровень

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390‑ФЗ «О безопасности» (базовый закон о системе безопасности);

- Налоговый кодекс РФ (гл. 16–18 — ответственность за налоговые правонарушения);

- Бюджетный кодекс РФ (ч. IV — бюджетные нарушения и меры принуждения);

- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке РФ»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».

- Подзаконные акты и стратегии

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ»;

- Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»;

- нормативные акты Минфина, ФНС, ЦБ РФ.

- Отраслевое регулирование

- Закон РФ от 02.12.1990 № 395‑1 «О банках и банковской деятельности» (требования к управлению рисками);

- КоАП РФ (гл. 15 — административные правонарушения в финансовой сфере);

- УК РФ (ст. 159–199.2 — финансовые преступления).

Цели и задачи правового регулирования

Основные цели:

- обеспечение финансовой дисциплины;

- противодействие финансовым правонарушениям;

- защита национальных интересов в экономической сфере;

- поддержание устойчивости финансовой системы.

Ключевые задачи:

- выявление и оценка финансовых рисков;

- мониторинг денежных потоков;

- разработка профилактических мер;

- обеспечение финансовой устойчивости субъектов;

- защита коммерческой тайны и финансовых данных;

- адаптация к изменениям законодательства.

Механизмы обеспечения финансовой безопасности

Правовой механизм включает два взаимосвязанных процесса:

- Правотворческий процесс

- разработка и принятие нормативных актов;

- уточнение компетенций органов власти;

- гармонизация законодательства с международными стандартами.

- Правоохранительный процесс

- контроль за соблюдением финансового законодательства;

- выявление и пресечение правонарушений;

- применение мер ответственности (административной, налоговой, уголовной).

Субъекты обеспечения финансовой безопасности

На государственном уровне:

- Президент РФ (стратегическое планирование);

- Правительство РФ (реализация политики);

- Минфин РФ (бюджетно‑налоговая политика);

- ФНС РФ (контроль налоговых платежей);

- ЦБ РФ (регулирование финансового рынка);

- Росфинмониторинг (противодействие отмыванию денег).

На корпоративном уровне:

- руководство организации;

- служба внутреннего контроля;

- бухгалтерия и финансовый департамент;

- юридическая служба.

Основные угрозы и правовые меры противодействия

Типичные угрозы:

- финансовые правонарушения (мошенничество, уклонение от налогов);

- нецелевое использование средств;

- утечки конфиденциальной информации;

- внешние экономические шоки (колебания курсов, санкции).

Правовые меры защиты:

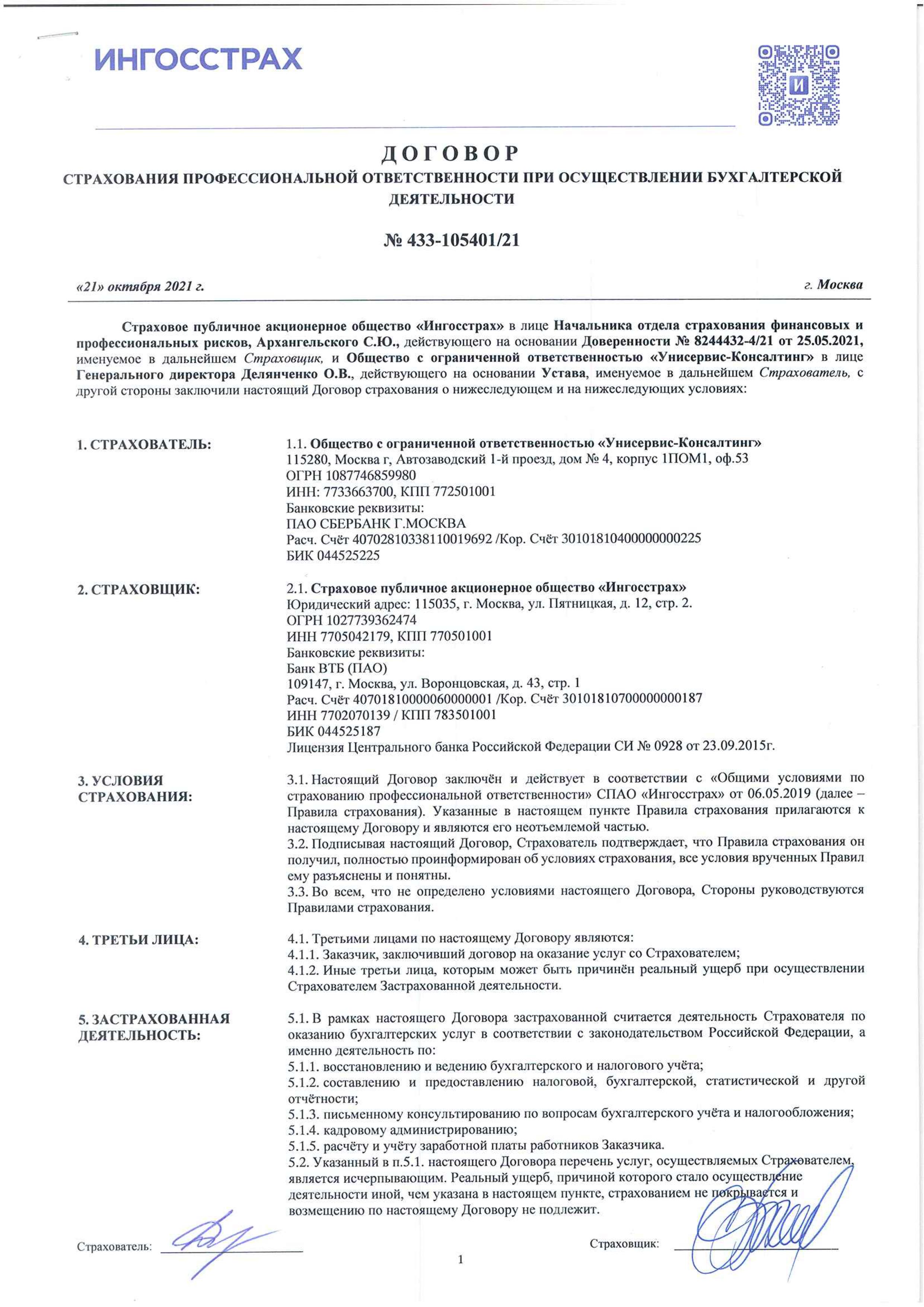

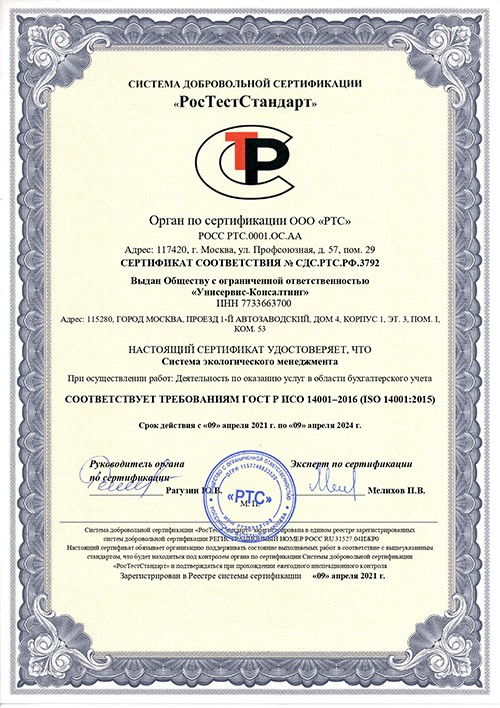

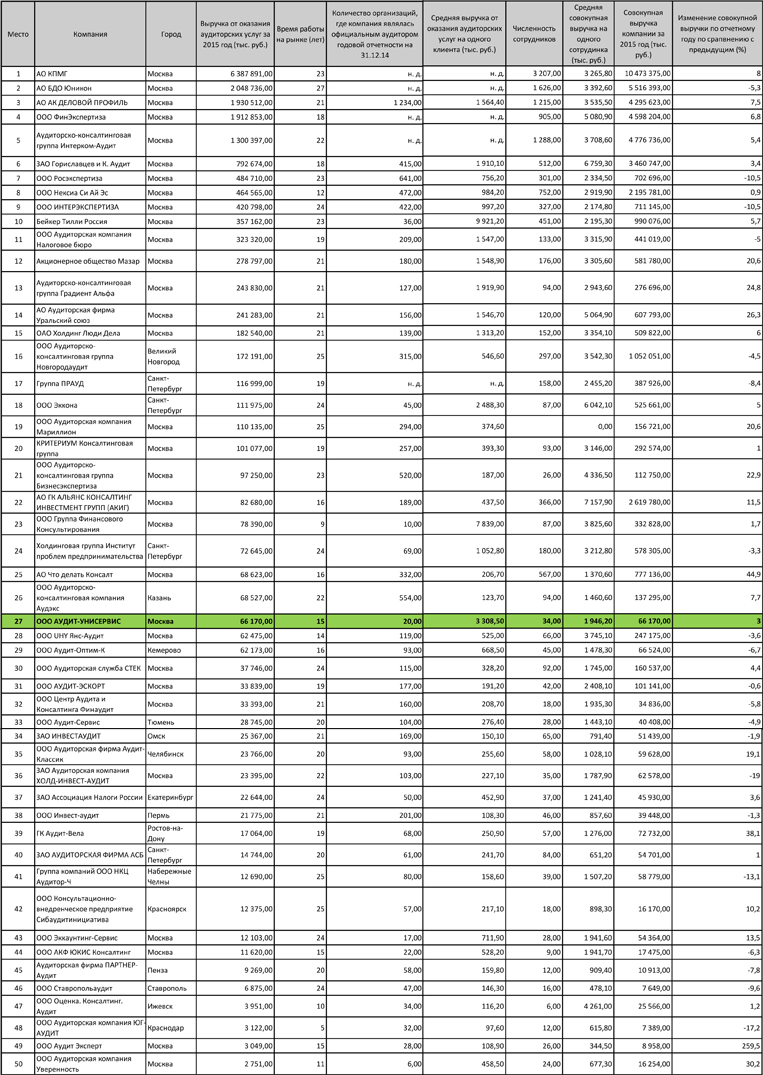

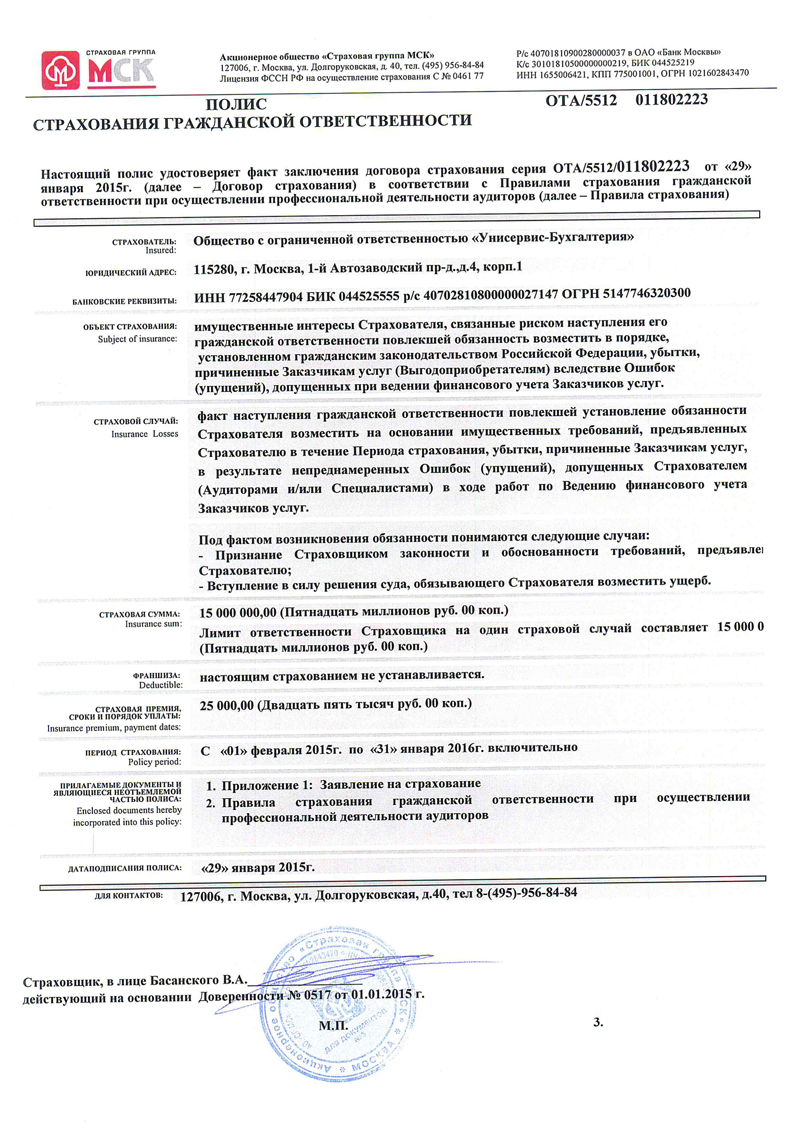

- аудит и внутренние проверки;

- документирование финансовых операций;

- внедрение систем электронного документооборота;

- обучение персонала по финансовой дисциплине;

- взаимодействие с правоохранительными органами.

Ответственность за нарушения

Законодательство предусматривает несколько видов ответственности:

- административная (КоАП РФ, гл. 15);

- налоговая (НК РФ, гл. 16–18);

- бюджетная (БК РФ, ч. IV);

- уголовная (УК РФ, ст. 159–199.2).

Практические рекомендации

Для организаций:

- регулярно проводить финансовый аудит;

- разрабатывать внутренние регламенты по финансовой безопасности;

- мониторить изменения законодательства;

- обучать сотрудников основам финансовой дисциплины.

Для граждан:

- проверять легитимность финансовых организаций;

- бережно относиться к персональным данным;

- своевременно уплачивать налоги и сборы;

- использовать официальные каналы для финансовых операций.

Заключение

Правовые основы финансовой безопасности формируют многоуровневую систему защиты экономических интересов на всех уровнях — от государства до отдельного гражданина. Эффективное применение норм финансового, налогового, бюджетного и уголовного законодательства позволяет:

- минимизировать риски финансовых потерь;

- обеспечить устойчивость финансовой системы;

- создать условия для долгосрочного экономического развития.

Ключевой принцип — комплексный подход, сочетающий превентивные меры, контроль и оперативное реагирование на угрозы в финансовой сфере.